Das Fahrzeug beschleunigt schlecht.

Es gibt viele Gründe für die Verschlechterung der Fahrdynamik. Die wichtigsten lassen sich wie folgt definieren:

Motorstörung: Verminderte Kompression in einem oder mehreren Zylindern, Verkokung der Abgasanlage oder Beschädigung des Abgaskatalysators.

Kraftstoffsystemstörung: Verstopfung der Einspritzdüsen, des Kraftstofffilters sowie der Leitungen und Schläuche der Kraftstoffversorgung. Verwendung von minderwertigem Kraftstoff.

Störung des Ladedrucksystems – Ausfall des Turboladers oder loser Sitz der Systemschläuche am Ladeluftkühler oder an den Turboladerrohren.

Störung des Motormanagementsystems – Ausfall der Systemsensoren.

Bei Ausfall eines Sensors schaltet das elektronische Steuergerät auf den Betrieb gemäß dem Notlaufprogramm um. Dadurch können Sie die Werkstatt oder den Autoservice aufsuchen, gleichzeitig werden jedoch Leistung und Wirtschaftlichkeit des Motors reduziert.

Rutschen der Kupplung aufgrund von Verschleiß oder Fehlfunktion des Ausrückantriebs.

Störung des Bremssystems – Abbremsen eines oder mehrerer Räder während der Fahrt, falsche Einstellung der Feststellbremse.

Unzureichender Reifendruck.

Überladung des Fahrzeugs.

Prüfen und normalisieren Sie den Reifendruck.

Überprüfen Sie die Funktion der Bremsanlage und der Feststellbremse. Bremse

Die Räder müssen hierfür nicht abmontiert werden. Suchen Sie sich einen ebenen Straßenabschnitt und führen Sie bei trockenem, windstillem Wetter eine Probefahrt durch, um den Ausrollwiderstand des Fahrzeugs zu ermitteln.

Das Fahrzeug muss vollgetankt sein und nur der Fahrer darf sich im Fahrzeug befinden.

Beschleunigen Sie das Fahrzeug auf 50 km/h, reduzieren Sie die Geschwindigkeit, kuppeln Sie den Gang aus und rollen Sie bis zum Stillstand.

Fahren Sie eine weitere Fahrt in die entgegengesetzte Richtung. Der Ausrollwiderstand sollte ca. 500 m betragen.

Kupplungsfunktion prüfen

Die erste Prüfung erfolgt auf einer ebenen, hindernisfreien Fläche. Stellen Sie das Gaspedal auf eine erhöhte Leerlaufdrehzahl – ca. 1500 min¹.

Bremsen Sie das Fahrzeug mit der Feststellbremse ab. Treten Sie die Kupplung und legen Sie den ersten Gang ein.

Lassen Sie anschließend das Kupplungspedal sanft los. Wenn der Motor ausgeht, funktioniert die Kupplung einwandfrei und rutscht nicht.

Wenn der Motor nicht ausgeht, ist die Kupplung verschlissen und muss ausgetauscht werden (eine manuelle Nachstellung der Kupplung während des Betriebs ist nicht vorgesehen, der Verschleiß wird automatisch durch eine spezielle Vorrichtung im Nehmerzylinder des Hydraulikantriebs ausgeglichen).

Der Motor ist während der Fahrt ausgeblieben.

- Prüfen Sie zunächst, ob Kraftstoff im Tank ist.

- Schalten Sie die Zündung ein und sehen Sie auf die Tankanzeige.

- Wenn die orangefarbene Reserveanzeige nicht leuchtet und der Zeiger der Anzeige Kraftstoff anzeigt, ist davon auszugehen, dass Kraftstoff im Tank ist.

- Öffnen Sie die Motorhaube und überprüfen Sie den Motorraum sorgfältig.

- Achten Sie auf die Unversehrtheit aller Komponenten.

- Überprüfen Sie, ob alle Kabel richtig sitzen und ob die Isolierung gerissen, verbrannt oder beschädigt ist.

- Überprüfen Sie die Stromversorgung Leitung, kann diese eingeklemmt oder verstopft sein (insbesondere Paraffinablagerungen, meist aufgrund von minderwertigem Dieselkraftstoff oder Nichtbeachtung der Betriebssaison. In diesem Fall springt der Motor nach mehrstündigem Parken des Fahrzeugs in einem warmen Raum bei einer Lufttemperatur von mindestens +10 °C problemlos an).

- Paraffinablagerungen sammeln sich in der Regel entweder im Kraftstofffilter oder im groben Filtergewebe des im Kraftstofftank eingebauten Kraftstoffsammelmoduls an.

- Verstopfte Filter mit Paraffin können zum Verstopfen der Einspritzdüsen führen.

- Überprüfen Sie die im Montageblock eingebaute Sicherung des Einspritzsystems (Artikel - Sicherungen und Relais austauschen).

- Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung.

- Überprüfen Sie die Ausgleichsbehälter des Kühlsystems – ist Kühlmittel ausgetreten?

- Prüfen Sie auch den Ölstand im Kurbelgehäuse.

- Wenn alles in Ordnung ist, überprüfen Sie die zuvor beschriebenen Motorsteuerungs- und Stromversorgungssysteme.

- Ein plötzlicher Motorstopp und die anschließende Startunfähigkeit können auch durch einen Ausfall des Kurbelwellenpositionssensors oder das Abtrennen des Kabelbaumblocks verursacht werden.

Der Öldruck ist gesunken.

Das Kombiinstrument der Das Fahrzeug GAZelle Next verfügt über eine Warnleuchte für einen Notfallabfall des Motoröldrucks.

Für einen zuverlässigen Motorbetrieb ist es erforderlich, dass das Motorschmiersystem ständig mit ausreichend hohem Druck versorgt wird.

Öffnen Sie die Motorhaube.

Überprüfen Sie den Motorölstand nicht überstürzt, sondern lassen Sie das Öl in die Ölwanne ablaufen. Das dauert zwei bis drei Minuten.

Inspizieren Sie in dieser Zeit den Motor sorgfältig auf Öllecks.

Schauen Sie unter die Frontpartie des Fahrzeugs – ist die Ölwanne beschädigt oder gibt es ein Ölleck?

Achten Sie auf den Ölfilter.

Öl kann unter der Gummidichtung, dem beschädigten Deckel oder dem Filter selbst austreten. Wenn der Filter nicht richtig festgezogen ist.

Manchmal reicht es aus, ihn etwas im Uhrzeigersinn zu drehen.

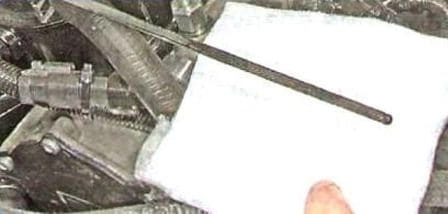

Ölmessstab entfernen

So befindet sich der Ölmessstab

Wir wischen den Ölmessstab mit einem Reinigungstuch ab und setzen ihn ein.

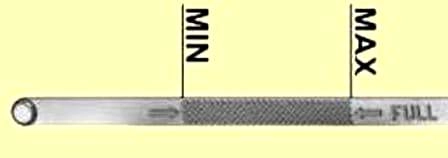

Messstab erneut prüfen.

Wenn der Ölstand nahe der unteren Markierung oder darunter liegt, Öl bis zur Norm nachfüllen.

Motor starten. Wenn die Kontrollleuchte im Normalbetrieb erlischt, können Sie weiterfahren.

Leuchtet die Leuchte weiterhin, prüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Öldrucksensors.

Schrauben Sie dazu den serienmäßigen Öldrucksensor ab und installieren Sie stattdessen ein mechanisches Manometer.

Beträgt der Druck bei minimaler Leerlaufdrehzahl mehr als 25 kPa (0,25 kgf/cm²) und steigt mit zunehmender Drehzahl an, ist der Sensor oder sein Stromkreis defekt.

Falls Sie kein Manometer haben, prüfen Sie einfach die Zuverlässigkeit des Kontakts im Block mit den Sensorkabeln oder ersetzen Sie den Sensor durch einen zweifelsfrei funktionierenden.

Wenn nach Beseitigung aller sichtbaren Ursachen der Öldruck im Motor nicht ausreicht (die Warnleuchte für Öldruckabfall leuchtet), führen Sie eine Diagnose und Reparatur des Motors durch.

Motorüberhitzung

Das Kombiinstrument des Fahrzeugs enthält eine Kühlmitteltemperaturanzeige.

Wenn der Motor Überhitzung: Die Nadel der Temperaturanzeige nähert sich dem roten Bereich.

Gleichzeitig leuchtet die Warnleuchte für Motorüberhitzung auf (auf dem Foto durch den Pfeil gekennzeichnet).

Bei den ersten Anzeichen einer Überhitzung, wenn die Nadel der Temperaturanzeige den roten Bereich erreicht hat, aber keine Dampfwolken unter der Motorhaube austreten, drehen Sie den Griff zur Temperaturregelung der in den Fahrgastraum eintretenden Luft ganz nach rechts und schalten Sie den Elektromotor der Heizung auf Höchstdrehzahl ein.

Lassen Sie den Motor einige Minuten im normalen Leerlauf laufen, während die Heizung mit voller Leistung eingeschaltet ist.

Stellen Sie den Motor nicht sofort ab! Einzige Voraussetzung ist die Dichtheit des Kühlsystems.

Bei einem Platzen oder Ablösen eines Schlauchs oder einem anderen Leck (mit Ausnahme von Flüssigkeit, die unter dem Deckel des Ausgleichsbehälters austritt) muss der Motor sofort abgestellt werden!

Nach dem Abstellen eines überhitzten Motors kommt es an den Kontaktstellen mit den am stärksten beanspruchten Motorteilen zu einer lokalen Überhitzung des Kühlmittels und zur Bildung von Dampfblasen. Dieses Phänomen wird als Thermoschock bezeichnet.

- Stellen Sie den Motor ab.

- Öffnen Sie die Motorhaube und überprüfen Sie den Motorraum.

- Stellen Sie fest, woher der Dampf kommt.

Achten Sie bei der Motorinspektion auf das Vorhandensein von Kühlmittel im Ausgleichsbehälter sowie auf die Unversehrtheit der Gummischläuche, des Kühlers und des Thermostats.

Öffnen Sie den Deckel des Ausgleichsbehälters niemals sofort. Die Flüssigkeit im Kühlsystem steht unter Druck. Beim Öffnen des Deckels fällt der Druck stark ab, die Flüssigkeit kocht und kann zu Verbrühungen führen.

Wenn Sie den Deckel des Ausgleichsbehälters bei heißem Motor öffnen möchten, legen Sie zuerst ein dickes Wischtuch darüber und erst dann Drehen Sie die Verschlussschraube vorsichtig.

Schauen Sie unter dem Armaturenbrett nach, ob Kühlmittel aus dem Kühler oder den Heizungsschläuchen austritt.

Sollten Kühlmittellecks festgestellt werden, kann der geplatzte Schlauch provisorisch mit Klebeband repariert werden.

Verstärktes (z. B. silbernes) Klebeband, das im Autoteilehandel erhältlich ist, eignet sich hierfür besonders gut.

Ein Leck im Kühler, Thermostat oder in der Heizung lässt sich nur schwer vor Ort reparieren. Füllen Sie daher in einem solchen Fall Wasser in das Kühlsystem ein und beobachten Sie die Temperaturanzeige während der Fahrt sorgfältig. Kontrollieren Sie den Füllstand im Kühlsystem regelmäßig.

Die langfristige Verwendung von Wasser anstelle von Frostschutzmittel führt zu Kalkablagerungen im Motorkühlsystem, verschlechtert die Kühlung und verkürzt infolgedessen die Lebensdauer.

Füllen Sie niemals kaltes Wasser in einen überhitzten Motor. Der Motor muss bei geöffneter Motorhaube mindestens 30 Minuten abkühlen.

Wenn kein Kühlmittelleck vorliegt, überprüfen Sie die Unversehrtheit und Spannung des Nebenaggregate-Antriebsriemens (Artikel - Ersetzen des Nebenaggregate-Antriebsriemens).

Ersetzen Sie einen gerissenen Riemen oder passen Sie seine Spannung an.

Der Motor kann auch überhitzen, wenn der Thermostat, der den Flüssigkeitsfluss im Kühlsystem durch den Kühler oder daran vorbei reguliert (um das Aufwärmen eines kalten Motors zu beschleunigen), ausfällt.

Um den Thermostat zu prüfen, müssen Sie die Temperatur des oberen Schlauchs bei warmem Motor abtasten.

Prüfen Sie die Temperatur des unteren Schlauchs zum Kühler durch Berühren.

Wenn der untere Kühlerschlauch kalt ist, Ist der Kühler defekt, findet keine Zirkulation durch den Kühler statt.

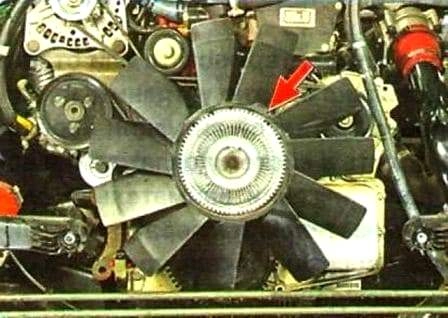

Die Ursache für eine Überhitzung des Motors ist häufig ein Defekt der Viskokupplung, über die das Lüfterrad angetrieben wird.

Starten Sie den Motor, überwachen Sie die Temperatur und achten Sie darauf, ob sich der Lüfter des Kühlsystems bei Überhitzung des Motors zu drehen beginnt.

Wenn er sich nicht dreht, ersetzen Sie die Kupplung.

Im Deckel des Ausgleichsbehälters befinden sich zwei Ventile – ein Einlass- und ein Auslassventil.

Das Auslassventil spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines optimalen Temperaturregimes des Motors.

Es hält einen Überdruck von mindestens 0,10 MPa (1,1 kgf/cm²) im System aufrecht, wodurch der Siedepunkt des Kühlmittels erhöht und eine starke Verdampfung verhindert wird.

Wenn das Ventil aufgrund von Überhitzung in der geschlossenen Position hängen bleibt, entsteht ein erheblicher Überdruck von mehr als 0,15 MPa (1,5 kgf/cm²), der zum Bersten des Ausgleichsbehälters oder zum Ausfall eines der Schläuche.

Das Blockieren des Ventils in geöffneter Stellung führt wiederum zum vorzeitigen Sieden des Kühlmittels.

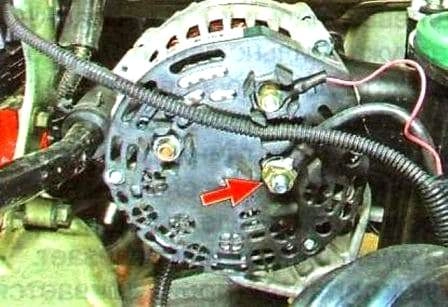

Die Batterie lädt nicht.

Wenn die rote Batterieentladeanzeige im Kombiinstrument leuchtet, bedeutet dies, dass kein Strom vom Generator zum Bordnetz fließt und die Energiereserven der Batterie verbraucht werden.

Der Betrieb eines Fahrzeugs mit leuchtender Batterieentladeanzeige ist nicht zulässig, da die Ursache für das Ausschalten der Lampe manchmal ein Kurzschluss in der Verkabelung sein kann, der zu zu einem Brand im Motorraum des Fahrzeugs.

Halten Sie das Fahrzeug an, stellen Sie den Motor ab und ermitteln Sie, welche Störung die Lampe zum Aufleuchten gebracht hat.

Wenn die Störungsursache kein Kurzschluss war und die Batterie vollständig geladen war, können Sie ohne Generator zur Werkstatt fahren. Es ist jedoch besser, zu versuchen, die Störung vor Ort zu beheben.

Überprüfen Sie, ob eine Unterbrechung vorliegt oder der Nebenantriebsriemen. Ist der Riemen intakt, prüfen Sie seine Spannung.

Wenn die Durchbiegung nicht im Normbereich liegt, prüfen Sie die Funktion des Riemenspanners und tauschen Sie den Riemen aus, sofern er in Ordnung ist (Artikel - Austausch des Nebenantriebsriemens).

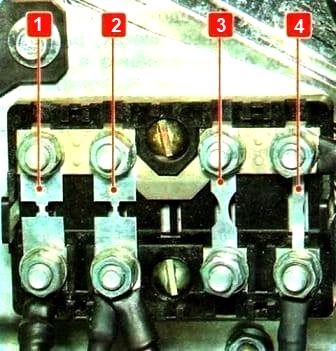

Wenn die Warnleuchte nach dem Spannen des Riemens weiterhin leuchtet, prüfen Sie, ob die 90-A-Sicherung im Sicherungskasten im Motorraum an derselben Halterung wie das elektronische Motorsteuergerät durchgebrannt ist.

Ist die Sicherung durchgebrannt, ersetzen Sie sie und starten Sie den Motor.

Wenn die Spannungsanzeige auf dem Display nicht mehr blinkt (die Voltmeternadel befindet sich im grünen Bereich der Skala und die Warnleuchte für Batterieentladung ist erloschen), ist die Spannung normal und Sie können weiterfahren.

Wenn die Warnleuchte für Batterieentladung nicht erlischt, überprüfen Sie das Kabel vom Generator zum Pluspol der Batterie und die Befestigung des Stromkabels am Anlasser.

Die Kabel können gerissen, in der Isolierung abgebrochen oder oxidiert oder unzuverlässige Kontakte aufweisen.

Beheben Sie die Störung und starten Sie den Motor.

Wenn Ladestrom vorhanden ist, können Sie weiterfahren.

Wenn die Batterie Wenn die Entladungslampe auch nach den ergriffenen Maßnahmen nicht erlischt, liegt die mögliche Ursache der Störung im Generator selbst.

Die Ursachen können vielfältig sein. Am besten lassen Sie diese in einer Werkstatt oder Werkstatt beheben. Hoffentlich reicht die Energiereserve der Batterie dafür aus.

Um den Stromverbrauch bei defektem Generator zu reduzieren, schalten Sie nach Möglichkeit Radio, unnötige Beleuchtungsgeräte, Heizungslüfter usw. aus.

Es treten ungewöhnliche Klopfgeräusche auf.

- 1. Klopfen der Hauptlager (im unteren Teil des Zylinderblocks zu hören) ist sehr gefährlich. Stellen Sie den Motor sofort ab. Sie müssen ihn zu einer Werkstatt oder Servicestation schleppen lassen.

Ein tiefes Klopfen, das sich unter Last und mit steigender Kurbelwellendrehzahl deutlich verstärkt.

Das Auftreten geht oft mit einem Öldruckabfall einher (die Öldruckabfall-Warnleuchte leuchtet fast ständig).

- 2. Ein Klopfen von Pleuellagern (hörbar in der Mitte des Zylinderblocks) ist sehr gefährlich. Stellen Sie den Motor sofort ab. Sie müssen ihn zu einer Werkstatt oder Servicestation schleppen lassen.

Das Geräusch ist rhythmisch, klingelnd, metallisch und mitteltönig. Es verstärkt sich deutlich mit zunehmender Last und verschwindet vollständig, wenn der Einspritzventilstecker abgeklemmt wird.

- 3. Ein Klopfen von Kolbenbolzen (hörbar im oberen Teil des Zylinderblocks) ist gefährlich. Ohne den Motor zu überlasten, können Sie selbst zur Werkstatt fahren.

Das Klopfen ist rhythmisch, hochfrequent und mit einem scharfen metallischen Klingelton. Es ist in allen Motorbetriebsarten hörbar und verstärkt sich mit zunehmender Motorlast. Es verschwindet vollständig, wenn die Einspritzdüse abgeklemmt wird.

Das Klopfen verschlissener Kolben und Zylinder (das im selben Motorteil wie das Klopfen der Kolbenbolzen zu hören ist) ist harmlos. Ohne den Motor zu überlasten, können Sie selbst zur Werkstatt fahren.

Ein Geräusch, das an das Klopfen von Tongeschirr erinnert.

Es ist besonders gut bei einem nicht vorgeheizten Motor hörbar. Beim Aufwärmen nimmt das Geräusch ab oder verschwindet ganz.

- 4. Ventilklopfen (im oberen Motorbereich in der Nähe der Zylinderkopfhaube zu hören) ist ungefährlich. Sie können selbst zu einer Werkstatt fahren.

Metallisches Klopfen vor dem Hintergrund eines allgemein dumpfen Geräusches.

Leicht hörbar bei niedrigen und mittleren Kurbelwellendrehzahlen von der Zylinderkopfseite über den Ventilen.

Klopfen in der Federung

Wenn Sie ein störendes Klopfen in der Federung eines fahrenden Fahrzeugs hören, müssen Sie sofort die Ursache ermitteln, unabhängig davon, ob es sich um ein ständiges Klopfen handelt oder nur beim Fahren über unebene Flächen auftritt.

Überprüfen Sie den Zustand der Federung am besten, indem Sie das Fahrzeug auf eine Überführung, eine Inspektionsgrube oder eine Hebebühne stellen. Ist dies nicht möglich, können Sie diese Arbeit auf einer freien, ebenen Fläche durchführen, allerdings mit weniger Komfort.

In jedem Fall benötigen Sie eine Hilfsperson.

Ursachen von Klopfen in der Federung und deren Behebung

- Störungsursache – Beseitigungsmethode

- Stoßdämpfer sind defekt – Stoßdämpfer austauschen

- Die Schrauben der Stabilisatoren der Vorder- und Hinterradaufhängung haben sich gelöst. die Polster und Gummi-Metall-Scharniere der Stangen sind abgenutzt - Ziehen Sie die Stangenbefestigungen fest; Wenn die Gummipuffer verschlissen sind, ersetzen Sie sie.

- Beschädigung oder Verformung der Puffer der oberen Lager und der Buchsen der unteren Stoßdämpferlager – Ersetzen Sie die Puffer und Buchsen mit einseitig gerissenem, gerissenem oder herausgedrücktem Gummi.

- Verschlissene Kugelgelenke und vordere Aufhängungslager – Ersetzen Sie die Kugelgelenke und Lager.

- Vergrößertes Spiel in den Vorderradnabenlagern – Ersetzen Sie die Lager.

- Große Radunwucht – Wuchten Sie die Räder aus.

- Verformung der Felge – Ersetzen Sie die Felge.

- Ablagerungen oder Bruch der Vorderradfeder – Ersetzen Sie die Feder.

- Verschlissene Gummibuchsen in den vorderen und hinteren Federösen der Hinterradaufhängung sowie in den Rahmenhalterungen, in den Löchern für die Stifte und Federringbefestigungen – Ersetzen Sie gerissene oder gerissene Buchsen.

- Klopfen Federungsausfall durch Zerstörung der Druckdämpfer – Beschädigte Dämpfer ersetzen.

- Die Muttern der U-Bolzen der Hinterradfeder lösen – Muttern festziehen.

- Häufige Federungsausfälle durch Überlastung der Hinterachse – Überlastung vermeiden.

Klopfen in der Antriebswelle

Ursache – Lösung

1. Klopfen in der Antriebswelle bei abruptem Gangwechsel und beim Gangwechsel:

- Die Muttern der vier Antriebswellen-Befestigungsschrauben am Getriebeflansch haben sich gelöst – Muttern festziehen

- Die Muttern der beiden Zwischenträger-Befestigungsschrauben am Rahmenquerträger haben sich gelöst – Muttern festziehen

- Lager und Zapfen der Kreuzgelenk-Querstücke verschlissen – Querstücke ersetzen

Vibrationen in der Antriebswelle:

- Unwuchtplatte verloren – Welle auswuchten

- Falsch montierte Keilwellenverbindung (Markierungen auf den Teilen stimmen nicht überein) – Teile entsprechend den Markierungen einbauen

- Erhöhter Rundlauf der Gleitgabel im Getriebeausbau – Zunächst die Gabel auf der Keilwellenverzahnung um 180° drehen und prüfen, ob der Rundlauf abnimmt. Falls nicht, Teile ersetzen. Nach dem Austausch der Keilwellengabel die Welle auswuchten.

- Gelenke verschlissen oder gebrochen – Gelenk oder Kardangetriebe austauschen.

- Flansch des Hinterachsantriebsritzels gebrochen oder beschädigt – Flansch austauschen.

- Gebogenes oder gequetschtes Kardanwellenrohr – Welle austauschen.

Erhöhte Geräusche im Kardangetriebe:

Lagertrennstück des Zwischenträgers gebrochen – Träger austauschen.

Klopfen in der Hinterachse.

Ursache – Beseitigungsmethode.

- 1. Lautes Geräusch (Brummen) von der Achse:

- Die Flanschmutter des Antriebsritzels ist locker – Mutter festziehen.

- Verschlissene oder beschädigte Lager des Antriebsritzels oder Differentials – Lager prüfen und gegebenenfalls austauschen.

- 2. Pulsierendes Achsgeräusch:

Die Befestigungsschrauben des angetriebenen Ritzels sind locker oder schief eingebaut – Befestigungsschrauben des angetriebenen Ritzels festziehen und auf Rundlauf prüfen.

- 3. Hohes Geräusch (Heulen):

- Niedriger Ölstand – Ölstand wieder normalisieren

- Flüssiges Öl ist eingefüllt – Ölwechsel (Artikel – Ölprüfung und -wechsel im Getriebe und an der Hinterachse)

- Der Kontakt zwischen den Zähnen des Hauptzahnrads ist falsch eingestellt – Kontaktfläche prüfen und einstellen (Artikel – Montage und Einstellung des Achsgetriebes)

- Abrieb an Laufflächen der Hauptzahnräder - Ritzel austauschen

- 4. Starkes Klopfen in der Achse bei starker Beschleunigung nach dem Ausrollen oder beim Wenden:

Starker Verschleiß der Differentialteile - Gesamtspiel im Hauptzahnrad und im Differential prüfen. Abgenutzte Teile austauschen.

- 5. Ständiges Klopfen und Knirschen in der Achse:

Verschlissene Zähne oder Lager – Verschleißteile ersetzen

Vibrationen und Stöße am Lenkrad

Klopfen von unten kann nicht nur durch Probleme mit der Federung, sondern auch durch die Lenkung des Fahrzeugs verursacht werden.

Überprüfen Sie die Lenkung.

Ursache – Abhilfe:

- Vergrößertes Spiel in den Vorderradnabenlagern – Lager ersetzen

- Lösen der Muttern der Spurstangengelenke – Muttern festziehen

- Vergrößertes Spiel in den Spurstangengelenken – Spurstangenköpfe ersetzen

- Lösen der Lenkgetriebehalterung – Lenkgetriebehalterung festziehen

Eine mögliche Ursache für Vibrationen und Stöße am Lenkrad bei Geschwindigkeiten über 70–80 km/h kann eine Unwucht der Vorderachse sein. Räder.

Wenn beim Betätigen des Bremspedals Stöße und Vibrationen am Lenkrad auftreten, müssen die Bremsbeläge ausgetauscht oder die vorderen Bremsscheiben repariert oder ersetzt werden.

Probleme mit den Bremsen

Eine nachlassende Bremswirkung, Schleudern beim Bremsen oder Schlagen des Bremspedals sollten ein Zeichen für eine dringende Bremsenprüfung sein.

Überprüfen Sie regelmäßig den Bremsflüssigkeitsstand im Hauptbremszylinderbehälter.

Der Bremsflüssigkeitsstand sollte zwischen Die MAX- und MIN-Markierungen an der Behälterwand (ungefähr auf Höhe des Behälteranschlusses) sind zu beachten.

Ein Verlust der Bremswirkung kann durch eine schlechte Funktion des Unterdruckverstärkers verursacht werden.

Zur schnellen Überprüfung das Bremspedal bei ausgeschaltetem Motor mehrmals betätigen, um den Unterdruck im Verstärker abzubauen. Anschließend das Pedal gedrückt halten und den Motor starten.

Wenn das Pedal nach dem Starten des Motors leicht nachgibt, funktioniert der Unterdruckverstärker ordnungsgemäß.

Wenn das Pedal bewegungslos bleibt, überprüfen Sie die Unversehrtheit und Zuverlässigkeit der Schlauchbefestigung zum Rückschlagventil des Unterdruckverstärkers und zur Motorvakuumpumpe.

Ersetzen oder reparieren Sie den defekten Schlauch. Ist der Schlauch in gutem Zustand, muss der Unterdruckverstärker ausgetauscht werden.

Wenn beim Bremsen das Bremspedal klopft und pulsiert, sollten Sie zunächst den Zustand der vorderen Scheibenbremsen überprüfen.

Nachdem Sie das Fahrzeug auf einen Wagenheber gestellt haben, bauen Sie das Vorderrad ab und prüfen Sie die Beweglichkeit der Bremsbeläge.

Versuchen Sie dazu, die Beläge mit einem Schraubendreher durch das Fenster im Bremssattel von der Bremsscheibe zu lösen.

Wenn sich die Beläge nicht lösen lassen, haben sie ihre Beläge verloren. Die Beweglichkeit der Bremssattelaufnahmen ist beeinträchtigt oder der Kolben klemmt im Bremszylinder.

Das Blockieren des Bremszylinderkolbens führt beim Loslassen des Pedals zu ständigem Bremsen des entsprechenden Rades, Verlust der Spurtreue und Schleudern des Fahrzeugs beim Bremsen.

Nachdem Sie die obere Bremssattelbefestigungsschraube gelöst haben, kippen Sie den Bremssattel und prüfen Sie die Beweglichkeit der Beläge.

Wenn sie sich nur schwer bewegen lassen, reinigen Sie die Endflächen der Belagträger und die Aufnahmen in der Belagführung von Schmutz und Rost, um eine völlig freie Beweglichkeit der Beläge sicherzustellen.

Prüfen Sie gleichzeitig die Dicke der Beläge. Beträgt sie weniger als 2 mm, ersetzen Sie die Beläge.

Überprüfen Sie die Bremsscheibe. Die Bremsscheibendicke sollte mindestens 30 mm betragen.

Die Scheibenoberfläche sollte beidseitig eben und glatt sein.

Sollte die Scheibenoberfläche stellenweise Rost aufweisen, was meist nach längerem Parken des Fahrzeugs mit nicht getrockneten Bremsen auftritt, versuchen Sie, die Oberfläche mit feinkörnigem Schleifpapier zu reinigen.

Wenn dies nicht hilft, müssen Sie die Scheiben zum Schleifen einschicken oder durch neue ersetzen.

Wenn das Bremsen mit Ruckeln des Fahrzeugs einhergeht und Knarren im Bereich der Hinterräder, Schleudern des hinteren Fahrzeugteils beim Bremsen, Zustand der Trommelbremsen prüfen Hinterradmechanismen.

Nachdem Sie das Fahrzeug auf einen Wagenheber gestellt haben, entfernen Sie die Hinterräder und Bremstrommeln nacheinander.

Messen Sie die Durchmesser ihrer Laufflächen.

Der Innendurchmesser der Trommel sollte nicht mehr als 283,0 mm betragen. Die Lauffläche der Trommel sollte eben und glatt sein, ohne Ringspuren und deutlich sichtbare Ovalität (nicht mehr als 0,5 mm, erkennbar an der ungleichmäßig abgenutzten Lauffläche der Trommel).

Wenn der Innendurchmesser der Trommel den zulässigen Wert überschreitet, die Ringspuren sehr tief sind oder eine ungleichmäßige Abnutzung der Lauffläche deutlich sichtbar ist, muss die Trommel durch eine neue ersetzt werden.