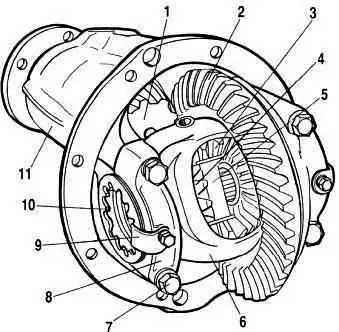

Das Hauptzahnrad ist fest mit der Welle (Saitenhalter) verbunden und im Getriebehals auf zwei Kegellagern gelagert.

Die äußeren Lagerringe werden in die Halssitze eingepresst, die inneren auf den Saitenhalter aufgesetzt.

Zwischen den Innenringen ist eine Distanzhülse montiert. Beim Anziehen der Endstückmutter verformt sich die Hülse, wodurch eine konstante Vorspannung der Lager gewährleistet wird.

Die Vorspannung der Lager wird durch das Drehmoment des Antriebsrads gesteuert (andere Teile sind nicht eingebaut).

Bei neuen Lagern sollte das Drehmoment zwischen 157 und 197 Ncm liegen, bei Lagern nach einer Laufleistung von 30 km oder mehr zwischen 39 und 59 Ncm.

In diesem Fall wird die Endstückmutter mit einem Drehmoment von 118 bis 255 Nm angezogen, wobei die Drehung des Antriebsrads regelmäßig überprüft wird.

Wenn das angegebene Drehmoment bereits erreicht ist und die Anzugskraft der Mutter weniger als 118 Nm beträgt, muss die Distanzhülse durch eine neue ersetzt werden, da die alte zu stark verformt ist.

Die Hülse muss auch ersetzt werden, wenn das Drehmoment (aufgrund von Unachtsamkeit beim Anziehen) den zulässigen Wert überschreitet.

Wenn das Hauptpaar oder die Lager des Antriebsrads ausgetauscht werden, muss die Dicke der Einstellhülse angepasst werden. Ring.

Er wird auf der Welle zwischen dem Antriebsrad und dem Innenring des großen Lagers montiert.

Das Abtriebsrad des Hauptgetriebes ist mit Spezialschrauben ohne Unterlegscheiben am Flansch des Differenzialgehäuses befestigt. Diese Schrauben können nicht durch andere ersetzt werden.

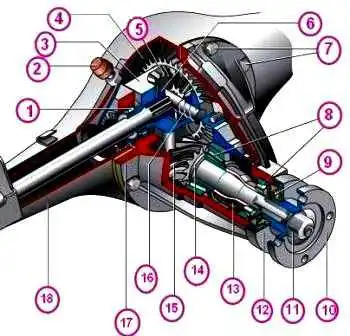

Das Differentialgehäuse dreht sich in zwei Kegellagern.

Ihre Vorspannung sowie der Abstand zwischen den Zähnen der Hauptzahnräder werden durch Muttern eingestellt, die in die abnehmbaren Lagerbetten eingeschraubt sind.

Die Halbachszahnräder sind in zylindrischen Buchsen des Differentialgehäuses montiert und liegen über Stützscheiben darauf auf.

Die Dicke dieser Scheiben wird so gewählt, dass der Abstand zwischen den Zähnen der Satelliten und den Halbachszahnrädern im Bereich von 0,0–0,1 mm liegt.

Die Satelliten sind auf der Achse montiert und greifen ständig in die Halbachszahnräder ein.

Die Achse verfügt über Spiralnuten zur Schmierung der Reibflächen.

Ein Ende der Halbachse ruht auf einem einreihigen Kugellager (mit Schutzscheiben und lebenslanger Schmierung), das in der Hinterachsträgerbuchse eingebaut ist. Das andere Ende (mit Keilwellenverzahnung) führt in das Achsgetriebe.

Der Innenring des Lagers ist mit einem Sicherungsring (Schrumpfsitz) an der Achswelle befestigt.

Der Außenring des Lagers ist mit einer Platte befestigt, die zusammen mit dem Ölabweiser und dem Bremsschutz mit vier Schrauben und Muttern am Hinterachsträger befestigt ist.

Getriebefehler anhand von Geräuschen erkennen

Fehlersuche in der folgenden Reihenfolge.

Test 1

Um die Geräuschart eindeutig zu identifizieren, fahren Sie das Fahrzeug mit ca. 20 km/h auf der Autobahn.

Erhöhen Sie dann die Geschwindigkeit schrittweise auf 90 km/h, achten Sie gleichzeitig auf verschiedene Geräuscharten und notieren Sie die Geschwindigkeit, bei der sie auftreten und verschwindet.

Gaspedal loslassen und ohne zu bremsen die Geschwindigkeit mit laufendem Motor reduzieren.

Achten Sie beim Abbremsen auf die Geräuschveränderung sowie auf den Moment, in dem das Geräusch zunimmt.

Typischerweise tritt das Geräusch sowohl beim Beschleunigen als auch beim Abbremsen bei gleicher Geschwindigkeit auf und verschwindet auch wieder.

Test 2

Beschleunigen Sie das Fahrzeug auf ca. 100 km/h, stellen Sie den Schalthebel auf Schalten Sie den Gang in den Leerlauf und lassen Sie das Fahrzeug frei ausrollen. Beobachten Sie die Geräusche bei verschiedenen Verzögerungsgeschwindigkeiten.

Geräusche, die von der Betätigung des Gaspedals abhängen, stammen vom Achsantrieb.

Auch Lager können beim Ausrollen Geräusche verursachen: Die Lager des Ritzels erzeugen ein zischendes und dröhnendes Geräusch, die Lager des Differenzials und der Achswellen ein niederfrequentes Dröhnen.

Test 3

Starten Sie bei stehendem und gebremstem Fahrzeug den Motor und erhöhen Sie die Geschwindigkeit schrittweise. Vergleichen Sie das auftretende Geräusch mit den Geräuschen aus den vorherigen Tests.

Geräusche, die den Geräuschen aus Test 1 ähneln, deuten darauf hin, dass es sich nicht um Getriebegeräusche handelt, sondern durch andere Komponenten verursacht werden.