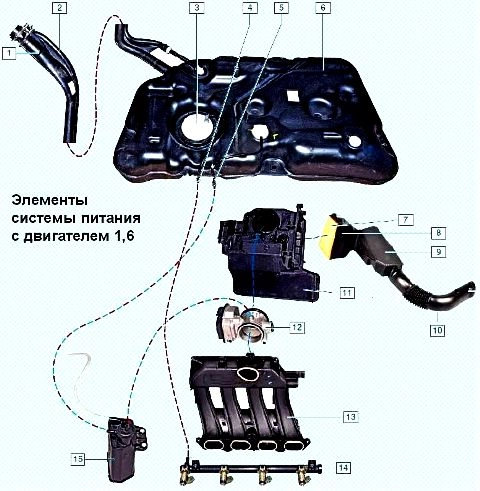

Das Kraftstoffsystem umfasst folgende Subsysteme:

- – Kraftstoffversorgung, bestehend aus Kraftstofftank, elektrischer Kraftstoffpumpe mit Filter, Kraftstoffdruckregler, Leitungen und Kraftstoffverteilerrohr mit Einspritzdüsen;

- – Luftversorgungssystem, bestehend aus Luftversorgungsschlauch, Luftfilter, Drosselklappengehäuse und Leerlaufregelventil;

- – Kraftstoffdampfrückgewinnungssystem, bestehend aus Adsorber, Regelventil und Verbindungsleitungen.

Die Funktion des Versorgungssubsystems besteht darin, die erforderliche Kraftstoffmenge in allen Betriebszuständen des Motors sicherzustellen.

Die Motoren sind mit einem elektronischen Motormanagementsystem mit verteilter Kraftstoffeinspritzung ausgestattet.

In einem verteilten Einspritzsystem werden die Funktionen Gemischbildung und Dosierung des Die Kraftstoff-Luft-Gemischzufuhr zu den Motorzylindern ist getrennt.

Die Luftzufuhr erfolgt über das Luftzufuhr-Subsystem, bestehend aus einer Drosselklappenbaugruppe, und die im jeweiligen Betriebsmoment des Motors erforderliche Kraftstoffmenge wird über Einspritzdüsen in den Ansaugkrümmer eingespritzt.

Diese Steuerung gewährleistet die optimale Zusammensetzung des brennbaren Gemischs in jedem Betriebsmoment des Motors. Dies ermöglicht maximale Leistung bei geringstmöglichem Kraftstoffverbrauch und geringer Abgastoxizität.

Das Kraftstoffeinspritzsystem (sowie das Zündsystem) wird von einer elektronischen Einheit gesteuert. Kontinuierliche Überwachung von Motorlast, Fahrzeuggeschwindigkeit, thermischem Zustand des Motors und optimaler Verbrennung in den Zylindern mithilfe geeigneter Sensoren.

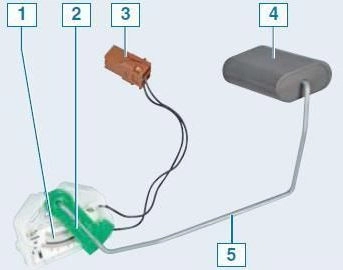

Das Kraftstoffpumpenmodul umfasst eine elektrische Pumpe, einen Kraftstofffeinfilter, einen Kraftstoffdruckregler und einen Kraftstoffstandssensor.

Das Kraftstoffpumpenmodul liefert Kraftstoff und ist im Kraftstofftank installiert. Dies verringert die Gefahr der Dampfblasenbildung, da der Kraftstoff unter Druck statt unter Vakuum zugeführt wird.

Die Kraftstoffpumpe ist eine Tauchpumpe mit elektrischem Antrieb und Rotationsantrieb.

Die Pumpe ist nicht abnehmbar und kann nicht repariert werden. Bei einem Ausfall muss er ausgetauscht werden.

Der Kraftstoffstandsensor ist am Gehäuse des Kraftstoffmoduls befestigt.

Der Kraftstoffstandsensor ist ein variabler Widerstand, dessen Widerstand von der Bewegung des Schwimmers abhängt.

Der Sensor steuert die Kraftstoffstandsanzeige und die Kraftstoffmangelanzeige im Kombiinstrument.

Die Kraftstoffpumpe befindet sich im Gehäuse des Kraftstoffmoduls.

Die Pumpe ist elektrisch und arbeitet mit einem Wirbelstrommotor.

Sie wird vom Motorsteuergerät beim Einschalten der Zündung aktiviert und fördert Kraftstoff unter Druck (ca. 6,0 bar), der den Betriebsdruck im Kraftstoffverteilerrohr übersteigt, in die Leitung.

Der durch die Pumpe fließende Kraftstoff schmiert und kühlt die Pumpe während des Betriebs.

Schalten Sie die Pumpe daher nicht ein, auch nicht kurzzeitig, wenn sich kein Kraftstoff im Tank befindet.

Der Kraftstoff wird von der Pumpe über ein gewelltes Kunststoffrohr zum Filter und Kraftstoffdruckregler geleitet. die Teil des Kraftstoffmoduls sind.

Der Kraftstofffilter (nicht austauschbar) dient dazu, mechanische Verunreinigungen aus dem Kraftstoff zu entfernen.

Wenn der Filter verstopft ist, muss das Kraftstoffmodul ausgetauscht werden.

Der Kraftstoffdruckregler ist ein Ventil, das öffnet, wenn der Kraftstoffdruck in der Leitung einen vorbestimmten Wert überschreitet, und etwas Kraftstoff in den Tank abgibt.

Der Kraftstoffdruck in der Leitung sollte bei eingeschalteter Zündung und ausgeschaltetem Motor ca. 3,2 bar betragen.

Bei einem Ausfall des Druckreglers muss das Kraftstoffmodul ausgetauscht werden.

Der Kraftstoff wird vom Filtergehäuse durch ein gewelltes Kunststoffrohr zum Moduldeckel geleitet.

Das Ende der Kraftstoffleitung, das unter dem Fahrzeug verläuft, wird mit dem Auslassanschluss am Kraftstoffmoduldeckel verbunden.

Das andere Ende der Kraftstoffleitung im Motorraum wird mit dem Anschluss am Kraftstoffverteiler verbunden. (Fahrzeuge mit 1,6-Liter-Motor) oder mit Kraftstofffilteranschluss (Fahrzeuge mit 2,0-Liter-Motor).

Der Kraftstofffilter ist im Motorraum auf der rechten Seite befestigt.

Der andere Kraftstofffilteranschluss ist über einen Schlauch mit dem Anschluss des Kraftstoffverteilers verbunden.

Gemäß den Wartungsvorschriften des Fahrzeugs muss der im Motorraum befindliche Kraftstofffilter alle 120.000 km ausgetauscht werden.

Das Kraftstoffverteilerrohr ist ein Rohr aus hochfestem, hitzebeständigem Kunststoff, auf dem die Einspritzdüsen montiert sind.

Das Verteilrohr ist mit zwei Schrauben am Ansaugkrümmer befestigt.

Die Kraftstoffverteilerrohre und Einspritzdüsen der 1,6- und 2,0-Liter-Motoren unterscheiden sich.

Der Kraftstoff wird unter Druck in den Verteilerrohrhohlraum und von dort über die Einspritzdüsen in die Ansaugkrümmerkanäle geleitet.

Der Injektor ist ein elektromagnetisches Ventil, das bei Aktivierung Kraftstoff in den Ansaugkrümmer einspritzt und bei Deaktivierung durch die Wirkung einer Rückstellfeder schließt.

Am Injektorausgang befindet sich eine Düse mit vier Löchern, durch die Kraftstoff in die Ansaugkrümmerkanäle eingespritzt wird.

Die Injektoren werden vom Steuergerät gesteuert.

Die Injektoren sind im Kraftstoffverteilerrohr und im Ansaugkrümmer abgedichtet. mit Gummiringen und Metallklammern an der Schiene befestigt.

Bei Wicklungsbruch oder Kurzschluss muss der Injektor ausgetauscht werden.

Die Luftzufuhr zu den Zylinderkopfkanälen des Motors erfolgt über Lufteinlass, Resonator, Luftfilter, Drosselklappengehäuse, Ansaugstutzen und Ansaugkrümmer.

Der Resonator absorbiert Luftdruckwellen und reduziert Ansauggeräusche.

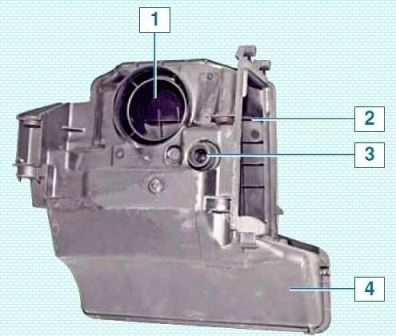

Das Luftfiltergehäuse besteht aus hochfestem, hitzebeständigem Kunststoff und ist an der Rückseite des Motors befestigt.

Ein austauschbares Filterelement (Papier) befindet sich neben der Lufteinlassöffnung im Gehäuse, die mit einem Deckel verschlossen ist.

Im Filtergehäuse befindet sich ein Stutzen, der mit dem Drosselklappenrohr verbunden ist.

Das Drosselklappengehäuse ist das einfachste Steuergerät zur Regelung der Primärluftmenge im Ansaugsystem des Motors.

Es ist am Einlassflansch des Ansaugkrümmers montiert.

Das Rohr des Ansaugkammergehäuses ist mit der Drosselklappe verbunden Ansaugrohr der Drosselklappe.

Die Drosselklappenbaugruppe enthält einen Schrittmotor zur Steuerung der Drosselklappe.

Zwischen Drosselklappenbaugruppe und Gaspedal besteht keine mechanische Verbindung.

Das sogenannte „elektronische Gaspedal“ übermittelt Informationen über den Pedaldruck an das elektronische Motorsteuergerät. Dieses wiederum berücksichtigt Fahrzeuggeschwindigkeit, eingelegten Gang, Motorlast und Kurbelwellendrehzahl und öffnet die Drosselklappe im gewünschten Winkel.

Beim K4M-Motor wird die Drosselklappe über einen Seilzug betätigt.

An einem Ende der Drosselklappenachse befindet sich Hebel 3, mit dem die Zwischenantriebsstange verbunden ist, am anderen Ende Drosselklappensensor 6.

Beim F4R-Motor wird die Drosselklappe von einem Schrittmotor angetrieben.

Es besteht keine mechanische Verbindung zwischen Drosselklappenbaugruppe und Gaspedal.

Das sogenannte „elektronische“ Gaspedal übermittelt Informationen über den Pedaldruck an das elektronische Motorsteuergerät, das wiederum unter Berücksichtigung von Fahrzeuggeschwindigkeit, eingelegtem Gang, Motorlast und Kurbelwellendrehzahl die Drosselklappe im gewünschten Winkel öffnet.

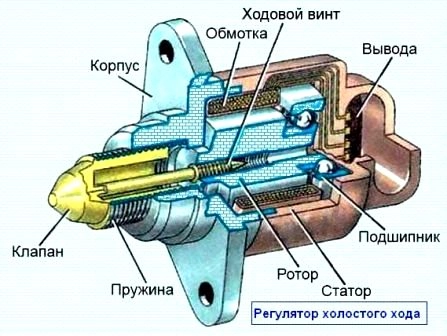

Leerlaufregelventil: Der Leerlaufregler K4M hält die Leerlaufdrehzahl des Motors bei vollständig geschlossener Drosselklappe während des Startvorgangs, der Warmlaufphase und bei Lastwechseln mit eingeschalteten Zusatzaggregaten konstant.

Der Regler regelt die Menge der dem Ansaugsystem zusätzlich zur Drosselklappe zugeführten Zusatzluft. Es handelt sich um ein elektromechanisches Ventil, das mit zwei Schrauben am Flansch des Luftfiltergehäuses befestigt ist.

Der Filterflansch, der Ventilsitz des Regelventils und die Kanäle bilden ein System zur Zufuhr von Zusatzluft unter Umgehung der Drosselklappe.

Das Motorsteuergerät verarbeitet die Signale der Sensoren und ermittelt Es erfordert das Öffnen des Regelventils (Abbildung) und überträgt Impulse an die Statorwicklung des Reglers.

Jeder Steuerimpuls dreht den Rotor um einen bestimmten Winkel und bewegt das Ventil mithilfe der Leitspindel relativ zum Sitz.

Zusätzliche Luft gelangt in den Ansaugkrümmer.

Das Steuergerät ermittelt den Unterdruck im Ansaugkrümmer des Motors und versucht, ihn durch periodisches Öffnen und Schließen des Leerlaufluftregelventils auf einem festgelegten Niveau zu halten.

Dadurch wird eine konstante Menge zusätzlicher Luft zugeführt, um eine konstante Leerlaufdrehzahl aufrechtzuerhalten.

Durch Variieren des Öffnens und Schließens des Regelventils gleicht das Steuergerät eine deutliche Erhöhung oder Verringerung der zugeführten Luftmenge aus, die durch das Ansaugen durch ein undichtes Ansaugsystem oder einen verstopften Luftfilter verursacht wird.

Das Zuschalten zusätzlicher Aggregate führt zu einer Erhöhung der Motorlast und damit zu einer Verringerung der Drehzahl. Leerlaufdrehzahl und eine Änderung des Unterdrucks im Ansaugkrümmer, die ebenfalls vom Steuergerät über einen Regler ausgeglichen wird.

Die Drosselklappenbaugruppe des F4R-Motors verfügt nicht über einen Leerlaufregler.

Das elektronische Steuergerät hält die erforderliche Kurbelwellendrehzahl im Leerlauf aufrecht, indem es den Öffnungswinkel der Drosselklappe mithilfe eines Schrittmotors verändert.

Nach dem Drosselklappengehäuse gelangt die Luft in den Aufnahmebehälter aus hochfestem, hitzebeständigem Kunststoff.

Der Aufnahmebehälter ist oben an der Zylinderkopfhaube befestigt.

Von der gemeinsamen Kammer des Aufnahmebehälters gelangt die Luft durch vier Kanäle zu den Kanälen des Ansaugkrümmers.

Das im Kraftstoffsystem verwendete Kraftstoffdampf-Rückgewinnungssystem umfasst den Aktivkohlebehälter, das elektromagnetische Aktivkohlebehälter-Entlüftungsventil und Verbindungsschläuche.

Vom Kraftstofftank gelangt der Benzindampf durch einen Kunststoffschlauch, der unter dem Unterboden des Fahrzeugs verläuft, in den Aktivkohlebehälter. (hinter der vorderen Stoßstange, vor dem rechten Radkasten montiert), wo sie von einem Sorptionsmittel (Aktivkohle) absorbiert werden.

Oben auf dem Behälter befindet sich ein elektromagnetisches Spülventil.

Das Ventil ist über einen Kunststoffschlauch mit dem Drosselklappenraum des Drosselklappengehäuses verbunden.

Bei abgestelltem Motor ist das elektromagnetische Spülventil geschlossen, und der Behälter ist nicht mit dem Drosselklappengehäuse verbunden.

Die ECU, die das elektromagnetische Ventil steuert, spült den Behälter, nachdem der Motor seit dem Umschalten auf den geschlossenen Einspritzmodus eine bestimmte Zeit lang gelaufen ist (die Lambdasonde muss auf die erforderliche Temperatur aufgewärmt sein).

Das Ventil verbindet den Behälterraum mit dem Drosselklappengehäuse, und das Sorptionsmittel wird gespült: Benzindämpfe vermischen sich mit Luft und gelangen durch das Drosselklappengehäuse und den Sammler in den Ansaugkrümmer und dann in die Motorzylinder.

Je höher der Luftdurchsatz des Motors, desto länger hält die ECU Je länger die Impulsdauer ist, desto intensiver ist die Spülung.