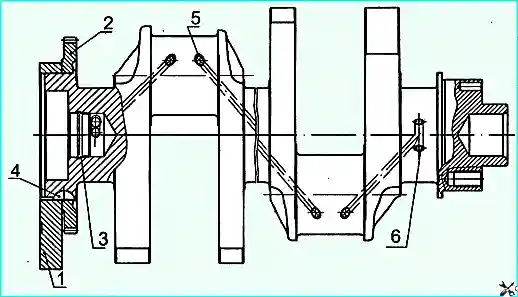

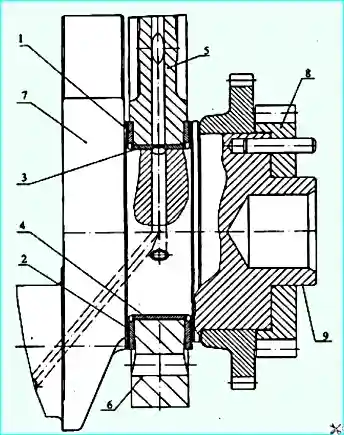

Die Kurbelwelle (Abbildung 1) besteht aus hochwertigem Stahl und verfügt über fünf Haupt- und vier Pleuelzapfen, die durch Wangen verbunden und mit Übergangsrundungen verbunden sind.

Für einen gleichmäßigen Wechsel der Arbeitstakte sind die Pleuelzapfen der Kurbelwelle in einem Winkel von 90° angeordnet.

An jedem Pleuelzapfen sind zwei Pleuel befestigt (Abbildung 2) – eine für die rechte und eine für die linke Zylinderreihe.

Die Kurbelwelle ist durch Nitrieren auf eine Tiefe von 0,5–0,7 mm gehärtet. Die Härte der gehärteten Schicht beträgt mindestens 600 HV.

Die Ölzufuhr zu den Pleuelzapfen erfolgt über Bohrungen in den Hauptzapfen 6 und 5 (Abbildung 1).

Zum Ausgleich der Trägheitskräfte und zur Reduzierung von Vibrationen verfügt die Kurbelwelle über sechs Gegengewichte, die zusammen mit den Kurbelwellenwangen gestanzt sind.

Zusätzlich zu den Hauptgegengewichten gibt es ein zusätzliches abnehmbares Gegengewicht 1, das auf die Welle gepresst ist. Seine Winkelposition relativ zur Kurbelwelle wird durch die Passfeder 4 bestimmt.

Um die erforderliche Unwucht zu gewährleisten, ist am Schwungrad eine Aussparung 6 angebracht (Abbildung 5).

Am Kurbelwellen-Reitstock ist ein Zapfen 9 angebracht (Abbildung 3), entlang dem die Kurbelwellenrad 8 und Schwungrad 1 (Abbildung 6) sind zentriert.

Zehn Gewindebohrungen M16x1,5-6H befinden sich am hinteren Ende der Kurbelwelle zur Befestigung von Kurbelwellenrad und Schwungrad, acht Gewindebohrungen M12x1,25-6H am vorderen Ende zur Befestigung des Torsionsschwingungsdämpfers.

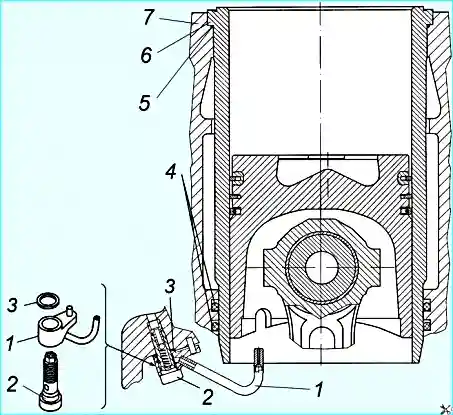

Im Hohlraum der Kurbelwellennase ist ein Stopfen 3 (Abbildung 1) eingebaut, durch dessen kalibrierte Bohrung die Keilwelle des vorderen Nebenabtriebs geschmiert wird.

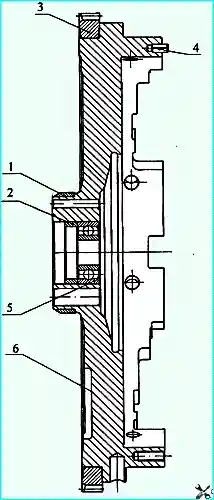

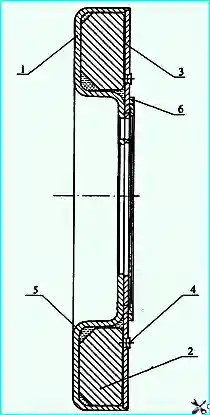

Die Kurbelwelle ist durch zwei obere Halbringe 1 und zwei untere Halbringe 2 (Abbildung 3) gegen axiale Bewegungen gesichert. Diese sind in den Nuten des hinteren Hauptlagers des Zylinderblocks so angeordnet, dass die Seite mit den Nuten an den Druckenden der Welle anliegt.

Die Zahnräder des Ölpumpenantriebs 2 und des Steuerzahnradantriebs 8 (Abbildung 3) sind an der Kurbelwellennase montiert (Abbildung 1).

Die Kurbelwelle ist durch eine Gummimanschette 8 (Abbildung 6) mit einem zusätzlichen Dichtelement, einer Manschette 9, abgedichtet. Die Manschette befindet sich im Schwungradgehäuse 4.

Die Manschette besteht aus Fluorkautschuk, wobei die Arbeitsdichtkante direkt in der Form geformt wird.

Nenndurchmesser der Kurbelwellenzapfen:

- - Hauptzapfen 95-0,015 mm;

- - Pleuel 80-0,013 mm.

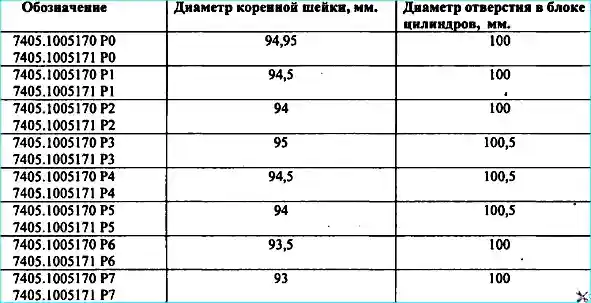

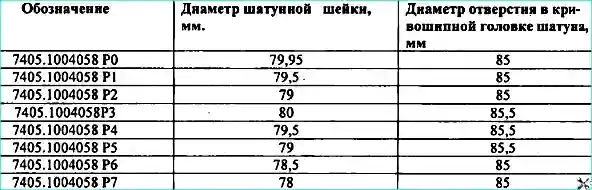

Für die Motorrestaurierung stehen acht Reparaturgrößen von Laufbuchsen zur Verfügung.

Die Bezeichnung der Kurbelwellenlagerbuchsen, der Durchmesser der Hauptzapfen der Kurbelwelle und der Durchmesser der Bohrung im Zylinderblock für diese Buchsen sind Die Bezeichnungen der unteren Pleuelkopfbuchsen, der Durchmesser der Kurbelwellenzapfen und der Durchmesser der Bohrung im Kurbelkopf der Pleuelstange für diese Buchsen sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Die Bezeichnungen der unteren Pleuelkopfbuchsen, der Durchmesser der Kurbelwellenzapfen und der Durchmesser der Bohrung im Kurbelkopf der Pleuelstange für diese Buchsen sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Die Buchsen 7405.1005170 P0, 7405.1005171 P0 und 7405.1005058 P0 werden bei der Überholung eines Motors ohne Schleifen der Kurbelwelle verwendet. Bei Bedarf sind die Kurbelwellenzapfen zu polieren.

Beim Schleifen der Kurbelwelle an den Hauptzapfen bis 94 mm oder an den Pleuelzapfen bis 79 mm muss die Kurbelwelle wiederholt nitriert werden.

Die Toleranzgrenzen für die Kurbelwellenzapfendurchmesser, den Bohrungsdurchmesser im Zylinderblock und den Bohrungsdurchmesser im Pleuelkurbelkopf müssen bei der Motorüberholung den Nennmaßen entsprechen..

Die Kurbelwelle für die Motoren 740.50-360 und 740.51-320 weist erhebliche Unterschiede zu den Kurbelwellen anderer Motormodelle auf. Diese Unterschiede machen die Verwendung von Kurbelwellen anderer KAMAZ-Motorenmodelle unmöglich.

Die Kurbelwellenmarkierung, die im Schmiedestück am dritten Gegengewicht angebracht ist, sollte 740.50-1005020 lauten.

Die Haupt- und Pleuellager (Abbildungen 2 und 3) bestehen aus Stahlband, das mit einer 0,3 mm dicken Schicht Bleibronze, einer 0,022 mm dicken Schicht Blei-Zinn-Legierung und einer 0,003 mm dicken Zinnschicht beschichtet ist.

Die oberen 3 und unteren 4 Hauptlagerschalen sind nicht austauschbar. Das obere Lager verfügt über eine Bohrung für die Ölzufuhr und eine Nut für die Ölverteilung.

Die beiden Lager 4 des unteren Pleuelkopfes sind austauschbar.

Die Lager sind durch Vorsprünge (Whisker), die in die Nuten im Block, den Pleuellagern und den Lagerdeckeln eingreifen, gegen Verdrehen und seitliches Verschieben gesichert.

Die Lager weisen konstruktive Unterschiede auf, die ihre Leistung bei Turboaufladung steigern sollen. Die Lagerbezeichnungen wurden in 7405.1004058 (Pleuel), 7405.1005170 und 7405.1005171 (Hauptlager) geändert.

Es wird nicht empfohlen, die Lager bei Reparaturen durch Lager der Serienbezeichnung 740 zu ersetzen, da dies die Lebensdauer des Motors erheblich verkürzt.

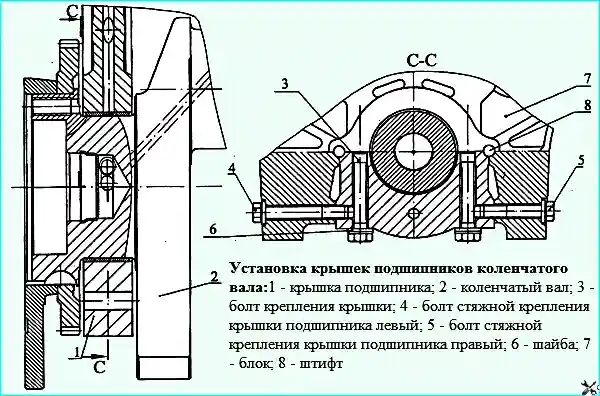

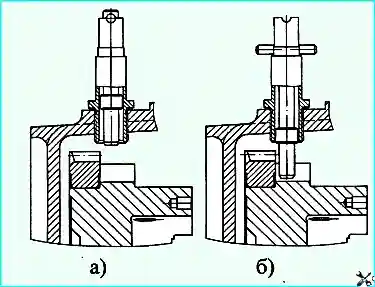

Die Hauptlagerdeckel (Abbildung 4) bestehen aus hochfestem Gusseisen.

Die Deckel sind mit vertikalen und horizontalen Zugschrauben 3, 4 und 5 befestigt, die nach einem festgelegten Muster mit einem festgelegten Drehmoment angezogen werden. Anzugsdrehmomente für KAMAZ-Diesel-Befestigungselemente

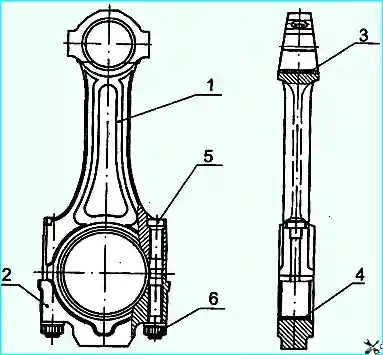

Pleuelstange (Abbildung 2) aus Stahl, geschmiedet. Stange I hat einen I-förmigen Querschnitt. Der obere Pleuelkopf ist nicht trennbar, der untere ist mit einem geraden und flachen Anschlussstück versehen.

Die Pleuelstange wird zusammen mit dem Deckel 2 bearbeitet, daher sind die Pleueldeckel nicht austauschbar.

In den oberen Pleuelkopf ist eine Stahlbronzebuchse 3 eingepresst, in den unteren sind austauschbare Laufbuchsen 4 eingebaut.

Der Deckel des unteren Pleuelkopfes ist mit Muttern 6 befestigt, die auf Schrauben 5 aufgeschraubt sind, die wiederum in die Pleuelstange eingepresst sind.

Die Pleuelschrauben werden gemäß dem in Anzugsdrehmomente für KAMAZ-Diesel-Befestigungselemente

Deckel und Pleuelstange sind mit Paarungsmarkierungen – dreistelligen Seriennummern – gekennzeichnet. Zusätzlich

ist die Zylinderseriennummer auf dem Pleueldeckel eingestanzt.

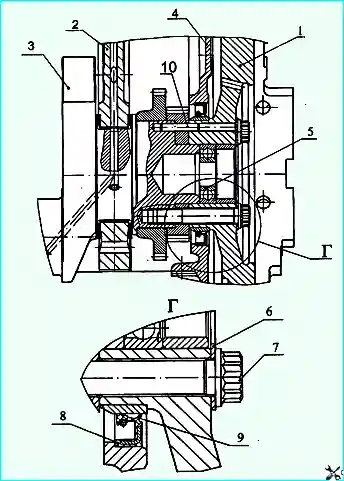

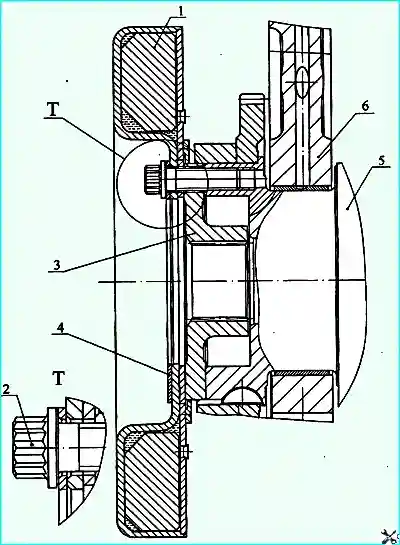

Das Schwungrad (Abbildung 5) ist mit zehn Schrauben 7 (Abbildung 6) aus legiertem Stahl am hinteren Ende der Kurbelwelle befestigt und mit einem Stift 10 (Abbildung 6) am Zentrierzapfen der Kurbelwelle 9 (Abbildung 3) fixiert.

Um eine Beschädigung der Oberfläche des Schwungrads zu vermeiden, Unterlegscheibe 6 wird auf den Schraubenkopf montiert (Abbildung 6).

Das Anzugsdrehmoment der Schwungradbefestigungsschrauben ist im Artikel Anzugsdrehmomente für Befestigungselemente von Dieselmotoren

Auf die bearbeitete zylindrische Oberfläche des Schwungrads wird ein Zahnkranz 3 (Abbildung 5) aufgepresst, in den das Anlasserzahnrad beim Starten des Motors eingreift.

Unter der Dichtmanschette der Kurbelwelle befindet sich ein Ring 1 mit einem äußere verchromte Oberfläche.

Das Schwungrad ist für Ein- oder Zweischeiben-Membrankupplungen ausgelegt.

Lager 5 der Primärwelle des Getriebes ist in der Innenbohrung des Schwungrads montiert.

Beim Einstellen des Einspritzwinkels und der thermischen Ventilspiele wird das Schwungrad mit einer Sperre fixiert (Abbildung 7).

Das Schwungraddesign weist folgende wesentliche Unterschiede zu den Schwungrädern der Motoren 740.10 und 7403.10 auf:

- - Der Winkel der Nut für die Sperre an der Außenfläche des Schwungrads wurde geändert;

- - Der Durchmesser der Bohrung zur Aufnahme der Unterlegscheibe für die Schwungradbefestigungsschrauben wurde vergrößert;

- - Eine sichelförmige Probe wurde eingeführt, um die erforderliche Unwucht sicherzustellen;

- - Das Schwungrad wird mit zehn M16x1,5-Schrauben am Ende der Kurbelwelle befestigt;

Die aufgeführten Änderungen machen den Einbau von Schwungrädern anderer Motorenmodelle während der Reparatur unmöglich. Arbeit.

Der Torsionsschwingungsdämpfer (Abbildung 8) ist mit acht Schrauben 2 (Abbildung 9) an der vorderen Nase der Kurbelwelle befestigt.

Der Dämpfer besteht aus einem Gehäuse 1 (Abbildung 8), in dem das Dämpferschwungrad 2 mit Spalt eingebaut ist. Das Dämpfergehäuse ist von außen durch einen Deckel 3 verschlossen. Die Dichtheit wird durch Schweißnähte entlang der Stoßstelle zwischen Dämpfergehäuse und Deckel gewährleistet.

Zwischen Dämpfergehäuse und Dämpferschwungrad befindet sich eine hochviskose Silikonflüssigkeit, die vor dem Verschweißen des Deckels dosiert wird. Der Dämpfer wird durch eine am Gehäuse angeschweißte Unterlegscheibe 6 zentriert.

Die Dämpfung der Torsionsschwingungen der Kurbelwelle erfolgt durch Abbremsen des am Kurbelwellenzapfen befestigten Dämpfergehäuses gegenüber dem Schwungrad in einer Silikonflüssigkeitsumgebung. Dabei wird die Bremsenergie in Form von Wärme freigesetzt.

Bei Reparaturarbeiten ist eine Verformung des Dämpfergehäuses und des Deckels verboten. Ein Dämpfer mit verformtem Gehäuse oder Deckel ist für den weiteren Betrieb nicht geeignet.

Nach dem Einbau des Dämpfers prüfen, ob zwischen Dämpfer und Gegengewicht ein Spalt vorhanden ist.

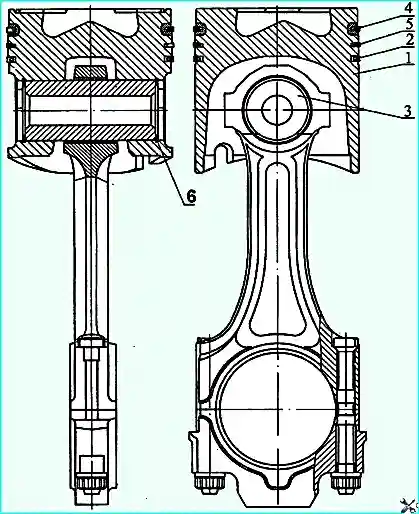

Kolben 1 (Abbildung 10) ist aus einer Aluminiumlegierung gegossen und verfügt über einen verschleißfesten Gusseiseneinsatz unter dem oberen Kompressionsring.

Der Kolbenboden hat einen torusförmigen Brennraum mit einem Verdränger im Mittelteil, der gegenüber der Kolbenachse um 5 mm von den Ventilaussparungen versetzt ist.

Die Seitenfläche weist eine komplexe ovale Tonnenform mit einer Absenkung im Bereich der Kolbenbolzenbohrungen auf. Der Kolbenschaft ist mit Graphit beschichtet.

Im unteren Teil des Kolbenschafts befindet sich eine Nut, die bei korrekter Montage den Kontakt des Kolbens mit der Kühldüse im unteren Totpunkt verhindert.

Der Kolben ist mit zwei Kompressionsringen und einem Ölabstreifring ausgestattet.

Seine Besonderheit ist der reduzierte Abstand vom unteren zum unteren Ende der oberen Nut von 17 mm.

Ähnlich wie bei anderen KAMAZ-Motorenmodellen werden die Kolben für jeden Zylinder selektiv ausgewählt, um Kraftstoffeffizienz und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten. Der Abstand von der Kolbenbolzenachse zum Kolbenboden wird dabei berücksichtigt.

Entsprechend den angegebenen Parametern werden die Kolben in vier Gruppen unterteilt: 10, 20, 30 und 40. Jede nachfolgende Gruppe unterscheidet sich von der vorherigen um 0,11 mm.

Als Ersatzteile werden Kolben mit der größten Höhe geliefert – für Motoren Bei den Kolben der Gruppe 40 (größter Kolben) 740.50-360 und 740.51-320 beträgt der Abstand von der Kolbenbolzenachse bis zum Kolbenboden 71,04-0,04 mm

Um einen möglichen Kontakt zwischen Kolben und Zylinderkopf zu vermeiden, muss beim Austausch das Spiel über dem Kolben kontrolliert werden.

Wenn das Spiel zwischen Kolben und Zylinderkopf nach dem Anziehen der Befestigungsschrauben weniger als 0,87 mm beträgt, muss der Kolbenboden um den fehlenden Betrag gekürzt werden.

Der Einbau von Kolben aus KAMAZ-Motoren anderer Modelle ist nicht zulässig. Die Kolbenmarkierung 740.51-1004015 ist im Kolbeninnenraum gegossen.

Die Kompressionsringe (Abbildung 10) bestehen aus hochfestem Gusseisen, der Ölabstreifring aus Grauguss.

Der obere Kompressionsring hat die Form eines doppelseitigen Trapezes mit einer Innennut am oberen Ende, der zweite ist einseitig trapezförmig.

Beim Einbau sollte sich das mit „oben“ markierte Ende an der Kolbenunterseite befinden.

Die Lauffläche des oberen Kompressionsrings 4 ist mit Molybdän beschichtet und hat eine tonnenförmige Form.

Die Lauffläche des zweiten Kompressionsrings 5 und des Ölabstreifrings 2 ist verchromt.

Die Form des zweiten Rings ist konisch mit einer Neigung zum unteren Ende. Der Ring wird daher als „Minutenring“ bezeichnet. Grund.

Kleine Ringe werden verwendet, um den Ölverbrauch durch Verschwendung zu reduzieren. Ihr Einbau in die obere Nut ist nicht zulässig.

Kastenförmiger Ölabstreifring, 4 mm hoch, mit einem Federspanner mit variabler Windungszahl und geschliffener Außenfläche.

Der mittlere Teil des Spanners mit kleinerer Windungszahl sollte bei Montage am Kolben in der Ringsicherung sitzen.

Der Einbau von Kolbenringen anderer KAMAZ-Motormodelle kann zu einem erhöhten Ölverbrauch durch Verschwendung und in der Folge zu einer Verschlechterung der Umweltverträglichkeit führen.

Die Kühldüsen (Abbildung 6) sind im Kurbelgehäuse des Zylinderblocks eingebaut und leiten Öl aus der Hauptölleitung, sobald der Druck 80–120 kPa (0,8–1,2 kg/cm²) erreicht, in den inneren Hohlraum der Kolben.

Das Ventil in jeder Düse ist auf diesen Druck eingestellt.

Beim Zusammenbau des Motors ist die korrekte Position des Düsenrohrs im Verhältnis zur Zylinderlaufbuchse und zum Kolben zu überprüfen. Kontakt mit dem Kolben ist nicht zulässig.

Der Kolben ist mit der Pleuelstange (Abbildung 10) durch einen schwimmend gelagerten Bolzen 3 verbunden, dessen axiale Bewegung durch Sicherungsringe 6 begrenzt wird.

Der Bolzen besteht aus Chrom-Nickel-Stahl, der Lochdurchmesser beträgt 16 mm. Die Verwendung von Bolzen mit einem Lochdurchmesser von 22 und 25 mm ist nicht zulässig, da dies die Motorbalance stört.

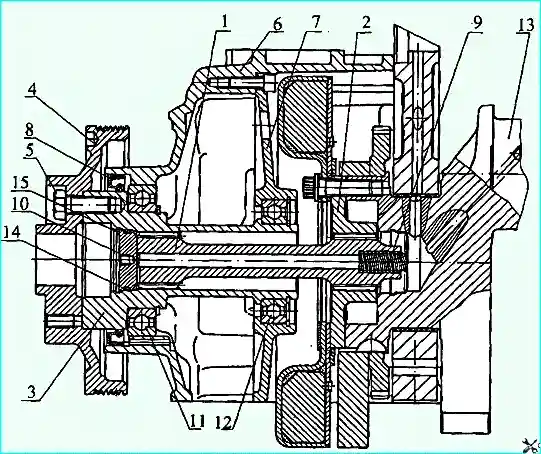

Der vordere Nebenabtrieb (Abbildung 11) erfolgt von der Kurbelwellennase über die Nebenabtriebshalbkupplung 2, die mit acht Spezialschrauben Ml2x1,25 an der Kurbelwellennase 13 befestigt ist.

Die Zentrierung der Halbkupplung zur Kurbelwelle erfolgt über die Innenbohrung des äußeren Gegengewichts.

Das Drehmoment der Halbkupplung wird über die Antriebswelle der Einheiten 1 und die Nebenabtriebswelle 3 auf die Riemenscheibe 4 übertragen.

Die Nebenabtriebswelle 3 ist auf zwei Kugellagern 11 und 12 gelagert.

Der Hohlraum ist mit einer Manschette 8 und einem Stopfen 10 mit einem Gummiring 14 abgedichtet. Um den Verschleiß der Keilwellenverbindungen zu verringern, wird die Antriebswelle der Einheiten durch eine Feder gegen axiale Bewegungen gesichert. 9.